ストレージの重要性

パソコンで扱うすべてのデータは、ストレージと呼ばれる記憶装置に保存されます。

このストレージには、SSDとHDDという主に二つの種類があります。

それぞれ特徴が大きく異なります。

- パソコンの起動やアプリケーションの読み込み

- ファイルの保存といった日常的な動作の速い・遅い

これらは、このストレージの性能に大きく左右されます。

「SSDとHDDって何が違うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

この記事では、PC初心者の方でも簡単に理解できるよう、

- SSDとHDDの仕組み

- 性能

- 価格

- 寿命

- 用途

までを比較します。

あなたのパソコンに最適なストレージの選び方を解説します。

SSDとHDDの違い

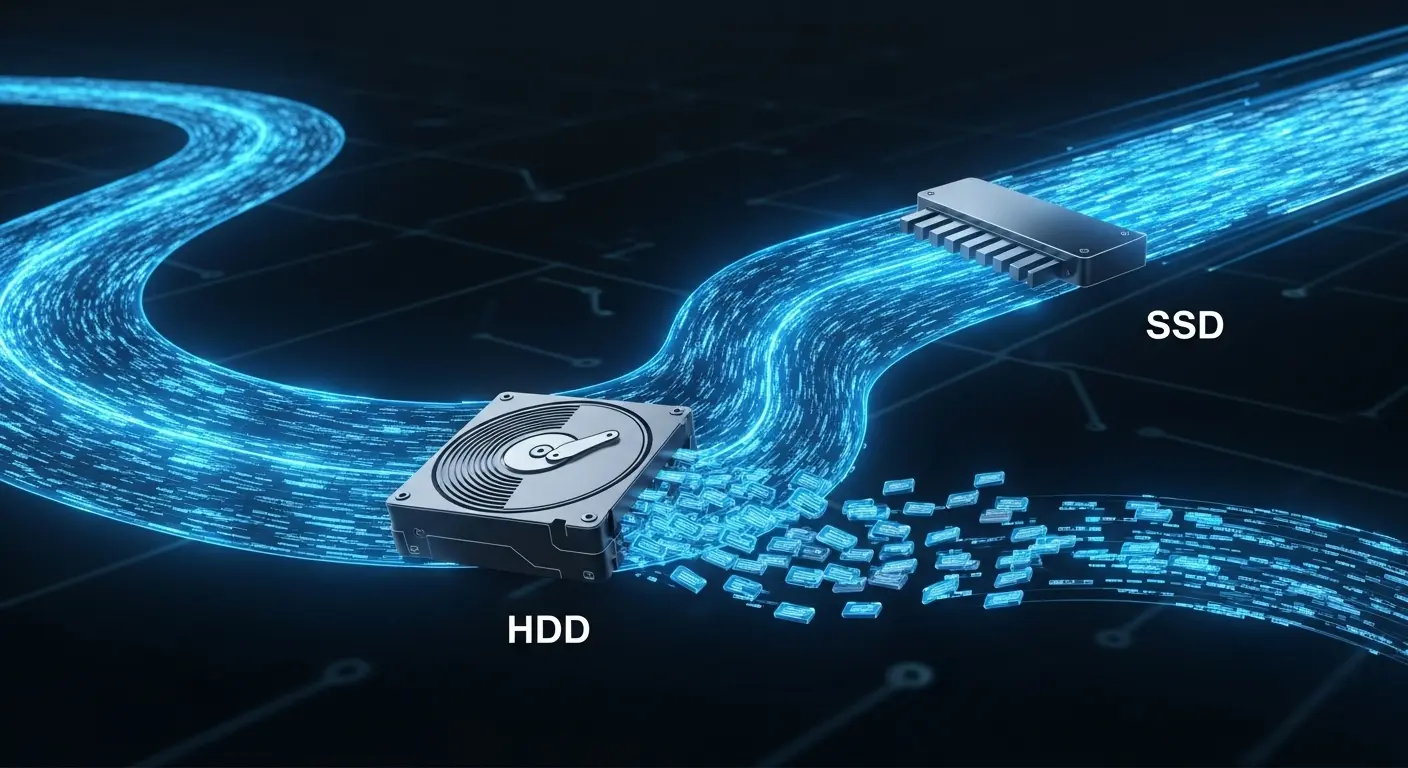

SSDとHDDは、同じ「データを保存する記憶装置」ですが、内部の仕組みは全く異なります。

それぞれの物理的な特徴を理解することで、性能の違いが分かりやすくなります。

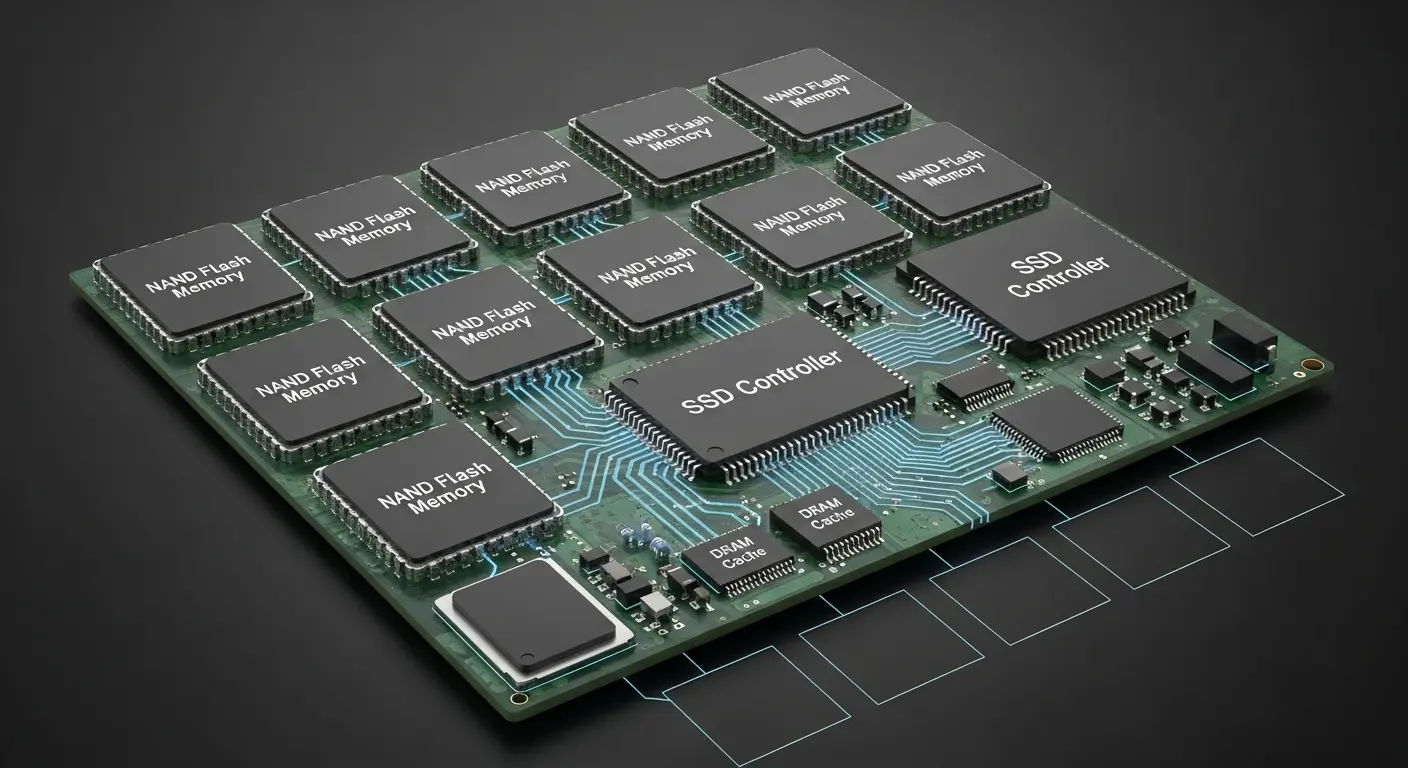

SSDの仕組み

SSD(Solid State Drive)は、日本語ではソリッドステートドライブと呼ばれます。

その名の通り、物理的に動く部品がありません。

半導体メモリであるフラッシュメモリに電気を流してデータを記録する方式を採用しています。

USBメモリーやスマートフォンの内部ストレージと同じ仕組みです。

チップの集まりで構成されているため、サイズも小さく、軽量でコンパクトな製品が多いのが特徴です。

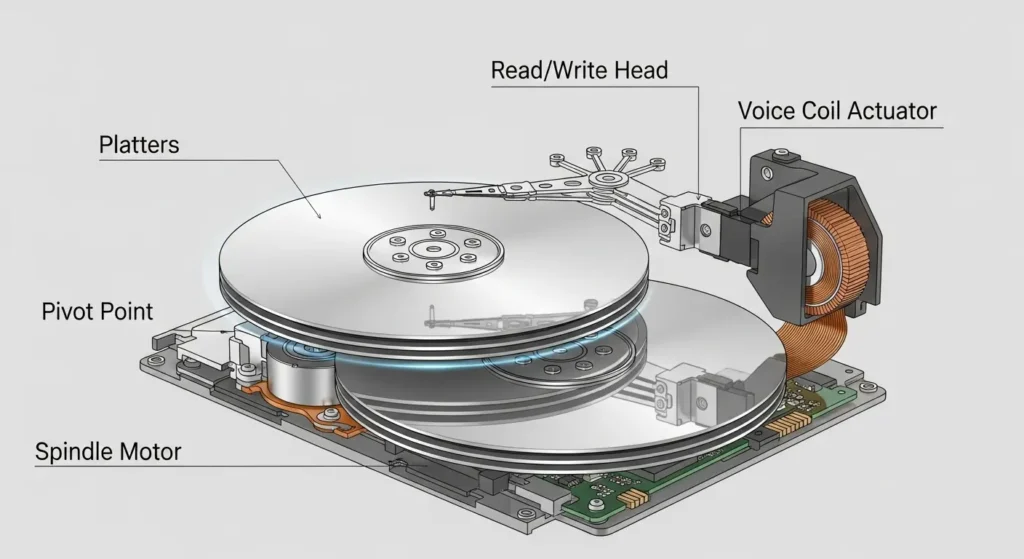

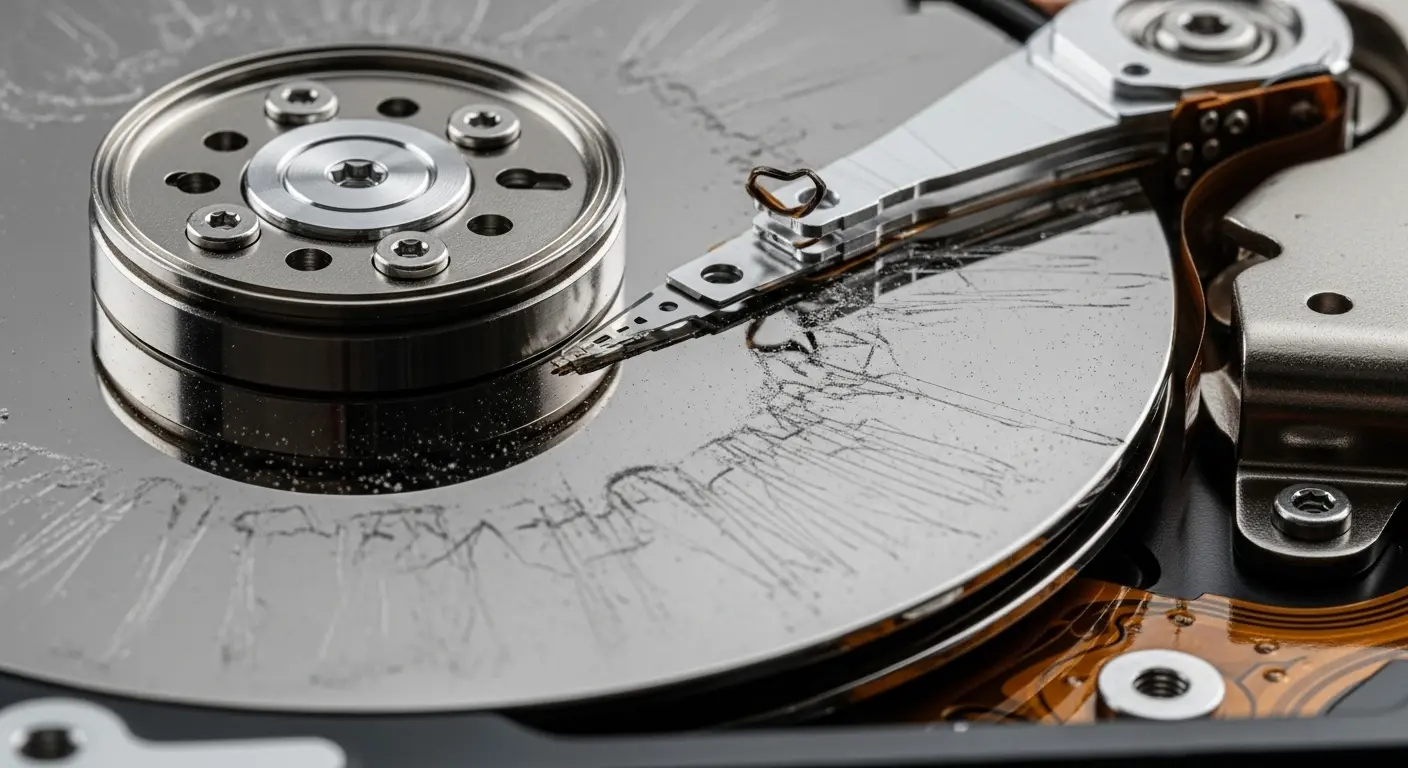

HDDの仕組み

HDD(Hard Disk Drive)は、ハードディスクドライブとも呼ばれています。

磁気ディスクと呼ばれる円盤を高速で回転させます。

ヘッドを動かしてデータを読み書きする仕組みです。

この物理的な動作が、SSDとの大きな違いを生み出します。

記録部分が機械的に動くため、衝撃に弱いというデメリットがあります。

また、回転する音も発生します。

性能面で比較

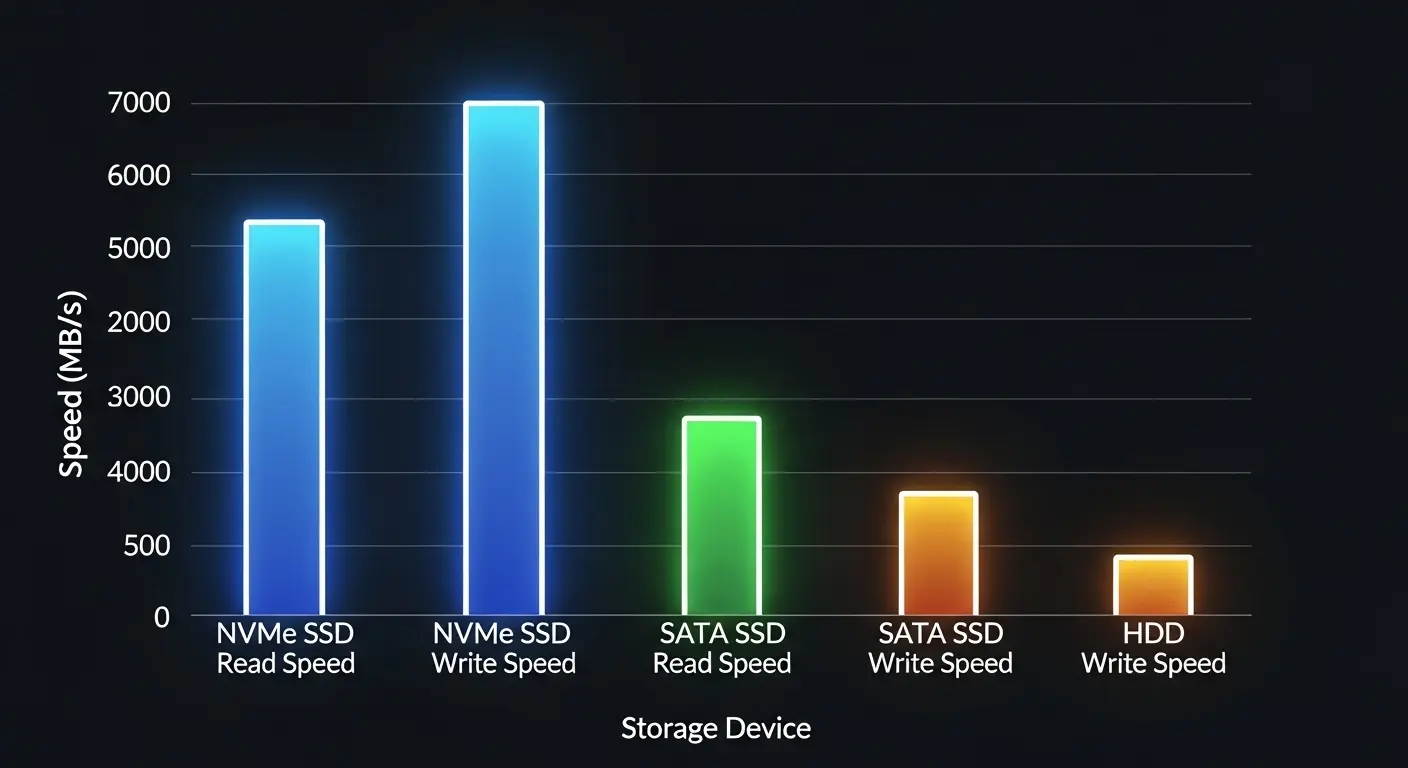

性能は、SSDとHDDを比較する際に最も重要なポイントです。

特に、データの読み書き速度に大きな差があります。

読み書き速度の差

SSDの一番の魅力は、その圧倒的な転送速度です。

電気的に処理を行うため、従来のHDDの物理的な動作よりもはるかに高速なアクセスを実現します。

パソコンの起動時間やアプリケーションの読み込み時間を大幅に短縮しました。

ストレスのない快適な作業環境を提供します。

SSDは接続方法によってさらに速度が異なります。

一般的なSATA接続のSSDでも読み書き速度は500MB/s程度に達します。

最新のNVMe規格(PCIe接続)では最大で数GB/sという非常に速い速度が可能です。

- ゲーミングPC

- 動画編集

など、大容量のファイルを頻繁に使う用途では、この高速な読み込みと書き込み性能が不可欠と言えるでしょう。

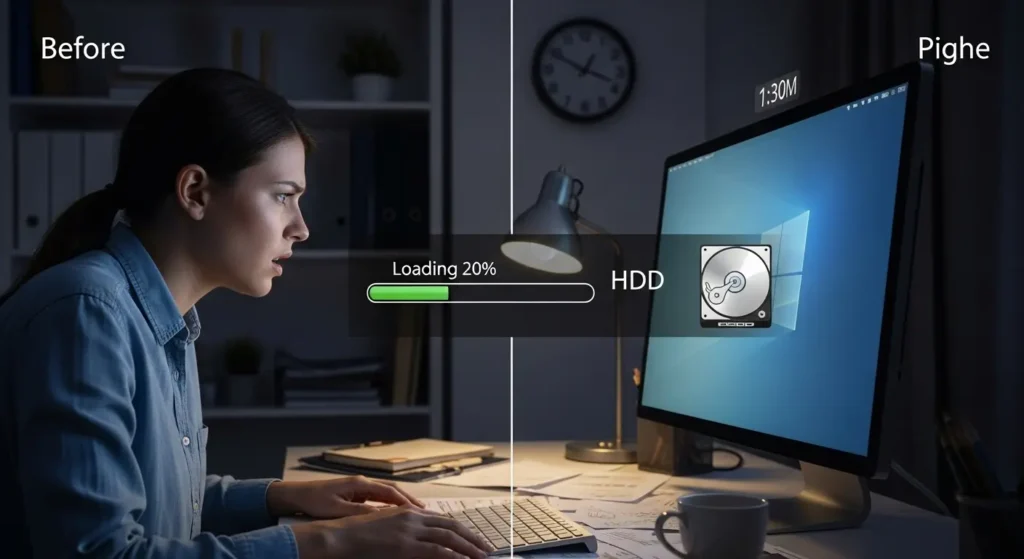

OS起動の差

OS(オペレーティングシステム)の起動やアプリケーションの立ち上がりは、記憶装置の速度に大きく左右されます。

HDDの場合、物理的なヘッドの移動やディスクの回転待ちが発生するため、読み込みに時間がかかります。

一方、SSDは電気的なアクセスであるため、HDDのような時間の遅延がほとんどありません。

OSの起動を劇的に速くします。

電源を入れてから作業を開始できるまでの時間が大幅に短縮されます。

ストレスなくパソコンを利用できます。

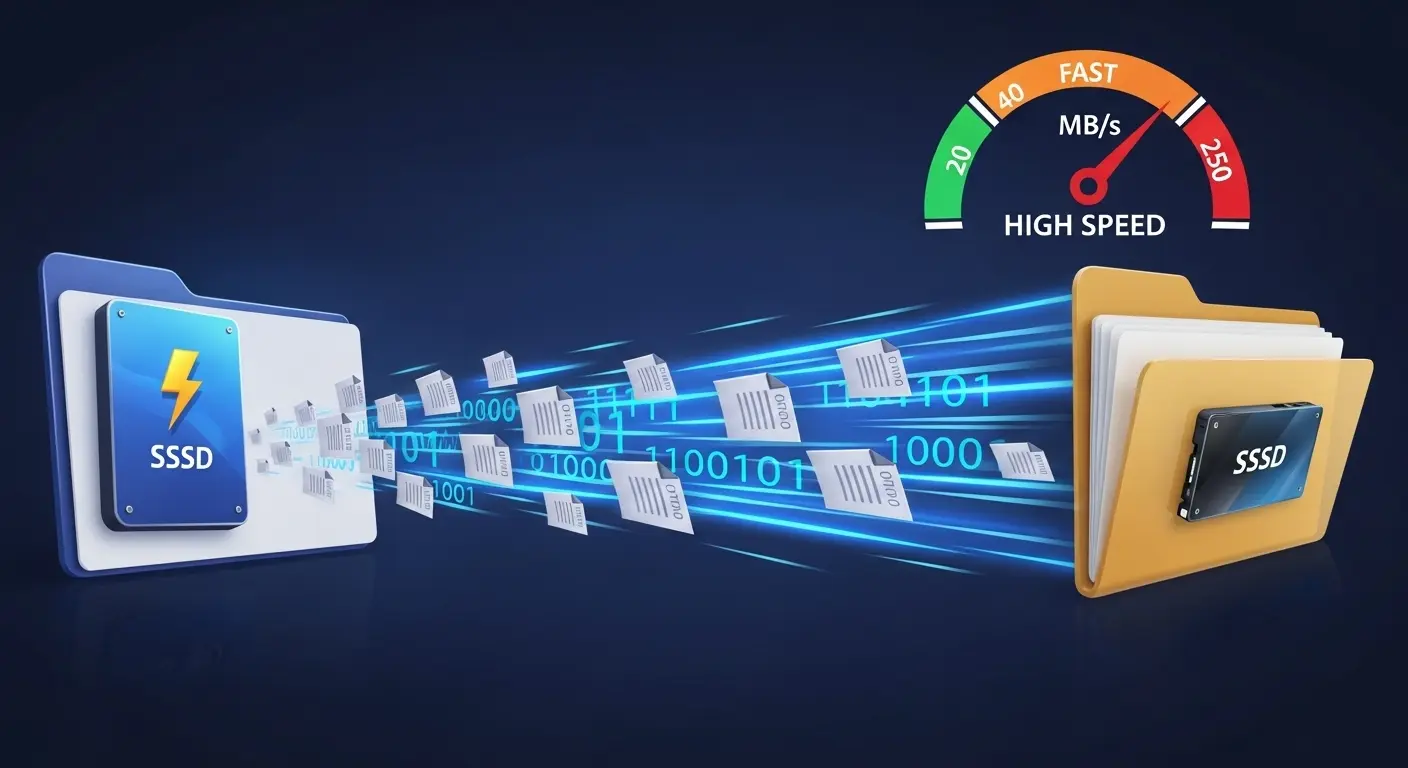

データの転送速度

大量のデータをコピーしたり、移動させたりする際にも、SSDの速い速度は大きなメリットとなります。

特に、動画編集やゲームといった高速なアクセスが必要な用途では、SSDの利用が不可欠です。

HDDでは、物理的なヘッドの移動距離やディスクの回転待ちによって転送速度が制限されます。

大容量のファイルを扱う際には、SSDとの速度差をより強く感じることになります。

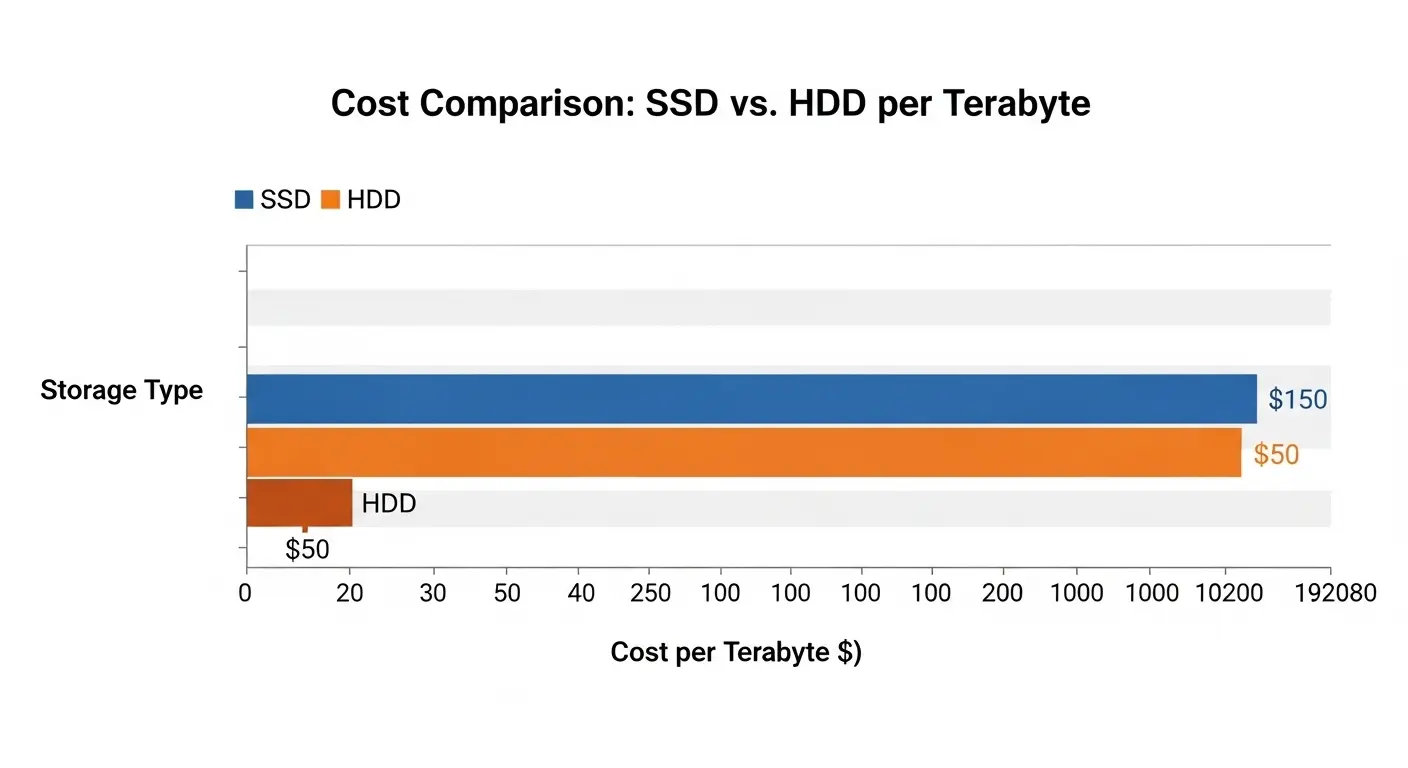

価格・寿命を比較

SSDは高速で高性能ですが、HDDに比べると価格が高いというデメリットがあります。

また、寿命についても違いがあります。

容量あたりの単価

HDDは、SSDと比べて容量あたりの単価が安く、コストパフォーマンスに優れています。

大容量のデータ保存目的であれば、安価にGBあたりのコストを抑えることが可能です。

例えば、4TBや8TBといった大容量の製品も、SSDに比べて手を出しやすい価格で販売されています。

そのため、外付けドライブやサーバー用など、大量のデータを安価に保存したい際に適しています。

最近はSSDの価格も安くなってきている傾向にありますが、大容量の分野ではまだHDDが主流となっています。

HDDは、SSDに比べて容量あたりの単価が安価です。

- SSD: 1TBあたり数千円〜数万円程度。

- HDD: 1TBあたり数千円程度。

大容量のデータ保存が目的の場合、コストパフォーマンスに優れたHDDが良い選択となります。

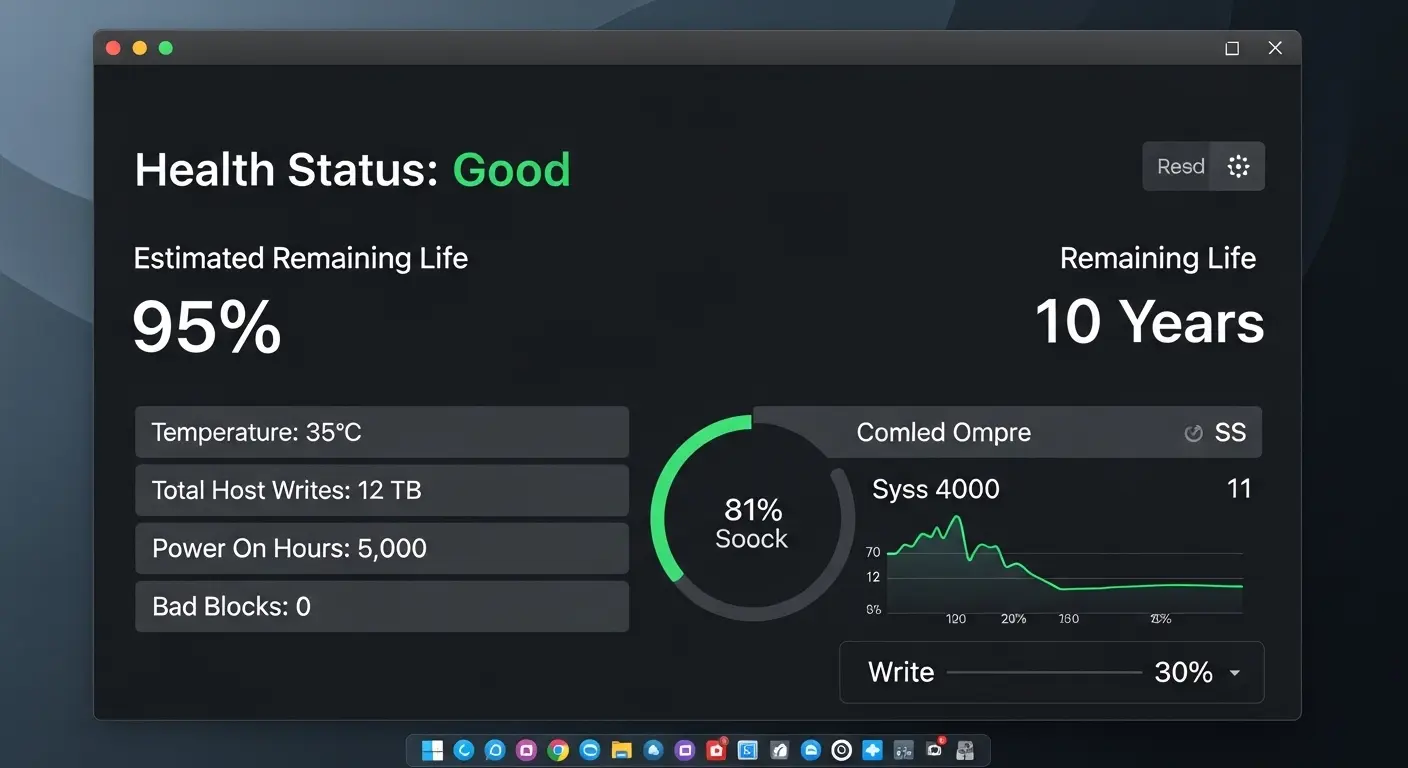

製品の寿命

SSDは、データの書き込み回数に寿命があります。

フラッシュメモリの特性上、書き込みを繰り返すと劣化が進んでしまうのです。

しかし、最近の製品は技術の進歩により非常に高い耐久性を備えています。

一般的な使用方法であれば、数年で寿命がくる心配はほとんどありません。

HDDは、物理的な駆動部分があるため、経年劣化による故障の可能性があります。

特に、振動や熱に弱いという注意点があります。

外付けHDDの寿命と交換時期の目安を完全ガイド!故障の前兆から長持ちさせる方法まで解説

一般的な使用方法であれば、数年で寿命がくる心配はほとんどありません。

OSやメーカーが提供するツールで、SSDの状態や寿命を確認することも可能です。

HDDは、物理的な駆動部分があるため、経年劣化による故障の可能性があります。

特に、振動や熱に弱いという注意点があります。

その他の違い

性能や価格以外にも、SSDとHDDにはいくつかの重要な違いがあります。

動作音と静音性

SSDは、物理的な駆動部分がないため、使用時に全く音がしない完全な静音を実現します。

- 静かな環境でパソコンを使う方

- デスクトップパソコンの静音化を目指す方

にとって、SSDの静音性は大きなメリットとなります。

一方、HDDは円盤が回転し、ヘッドが動く仕組みのため、動作時に「キュルキュル」や「カリカリ」といった音が発生します。

特に複数台内蔵する場合、音が大きくなります。

気になることもあります。

衝撃への強さ

HDDは物理的な部品で構成されているため、衝撃に非常に弱いというデメリットがあります。

稼働中に外部からの振動や衝撃を受けると、ヘッドがディスクに接触します。

データが破損するリスクが高くなります。

そのため、

- 持ち運びの多いノートパソコン

- 外付けドライブ

では、故障リスクを十分検討する必要があります。

SSDは物理的な駆動部分がなく、チップで構成されているため、衝撃に非常に強い特長を持っています。

ノートパソコンの内蔵ドライブとして最適です。

持ち運び用のポータブル製品としても安心して利用できます。

消費電力と発熱

HDDは、モーターを駆動させるために電気を多く使用します。

SSDに比べて消費電力が高い傾向にあります。

このため、ノートパソコンに搭載した場合、バッテリー駆動時間が短くなってしまう可能性があります。

SSDは消費電力が少なく、発熱も少ないため、バッテリー持ちの良いノートパソコンや小型デスクトップパソコンの構成に最適です。

また、冷却システムのコストを抑えることにもつながります。

用途別の選び方とおすすめ

SSDとHDDの違いを理解した上で、あなたの使い方に合わせた選び方を解説します。

OSやアプリ用

OSや頻繁に使うアプリケーションのインストールには、高速なSSDが最適です。

パソコンの起動やアプリケーションの立ち上がりが大幅に速くなります。

快適な環境を実現できます。

大容量のデータ保存用

- 写真や動画の大量なデータ保存

- バックアップ

この2つには、安価で大容量のHDDが適しています。

複数のドライブを組み合わせて使う法人や個人も多いです。

ノートパソコン向け

ノートパソコンは持ち運びを行うため、衝撃に強く、軽量で消費電力が少ないSSDが最適です。

現在販売されているほとんどのノートパソコンには、内蔵SSDが搭載されています。

外付けストレージ

外付けストレージには、ポータブルSSDと外付けHDDの2種類があります。

- ポータブルSSD: 小型で高速、持ち運びが多いお客様におすすめです。USB-Cケーブルで接続し、macやWindows、タブレットなど複数の機器で利用可能です。

- 外付けHDD: 大容量のバックアップやテレビ録画に最適です。価格が安価なので、コストを抑えたいお客様におすすめです。

おすすめ商品とランキング

実際にSSDやHDDを購入する際の参考として、人気の商品をいくつか紹介します。

内蔵SSDの人気モデル

- Samsung 990 PRO (M.2 NVMe): 最新の技術を採用した高性能モデル。ゲームや動画編集など、負荷の高い作業に最適です。

- Crucial P3 Plus (M.2 NVMe): コストパフォーマンスに優れたNVMeモデル。十分な速度と容量を備えており、一般目的のパソコン向けにおすすめです。

- Samsung 870 EVO (SATA): SATA規格のSSDとして定番の製品。古いパソコンの高速化に最適です。

内蔵HDDの定番

- Western Digital WD Blue (3.5インチ): 信頼性の高い大容量HDD。データ保存やバックアップ用として最適です。

- Seagate BarraCuda (3.5インチ): 幅広い用途に使える人気モデル。コストパフォーマンスも優れています。

- 外部リンク: 価格.com SSD人気売れ筋ランキング

- 外部リンク: Amazon HDD人気ランキング

- 外部リンク: Western Digital公式サイト

HDDとSSDの最新トレンド(2025年)

2025年現在、HDDとSSDの市場はそれぞれの強みを活かしつつ、明確な役割分担が進んでいます。

技術革新と市場の需要が相まって、各デバイスのトレンドは以下のようになっています。

大容量化と低コスト化の加速

HDD: データ保存の主流として、HDDの大容量化は依然として最重要トレンドです。

2025年には、エンタープライズ向けに30TBを超えるモデルが主流となりました。

コンシューマー向けでも24TBクラスの製品が普及しています。

ヘリウム充填技術やHAMR(Heat-Assisted Magnetic Recording)などの新技術によって、記録密度が飛躍的に向上。

GBあたりの単価はSSDを圧倒的に下回るため、データセンターや個人での大容量バックアップ用途での需要がさらに高まっています。

SSD: SSDは、2024年までの価格競争を経て、価格の安定化と大容量化の両立が進んでいます。特にコンシューマー向け市場では、4TBや8TBのSSDが以前より手頃な価格で購入できるようになり、大容量のゲームや動画編集ファイルをSSDに保存するユーザーが増加しています。

SSDの規格とインターフェースの進化

NVMe SSDの普及: 従来のSATA接続に代わり、高速なPCIe接続を利用するNVMe SSDが完全に市場の主流となりました。

特にPCIe 5.0対応のSSDは、理論上最大で14GB/sを超える転送速度を実現。

次世代のゲーミングPCやプロフェッショナルなクリエイティブ作業環境には欠かせない存在となっています。

NVMe SSDとSATA SSDの違いは?選び方とおすすめモデル

外付けSSDの多様化: 持ち運びが可能なポータブルSSD市場が大きく成長しています。

- USB4

- Thunderbolt 4

などの高速インターフェースに対応した製品が増えています。

大容量データの移動が非常に効率的に行えるようになりました。

デザイン性や耐久性に優れたモデルも豊富に登場。

ビジネスからプライベートまで幅広いニーズに応えています。

ハイブリッドソリューションと使い分けの定着

SSD + HDDの使い分け: 多くのユーザーが、OSやアプリケーションの高速起動にはSSDを使い、写真、動画、バックアップデータなど、頻繁にアクセスしない大容量データの保存にはHDDを使い分けるというスタイルが定着しました。

このハイブリッド構成は、コストを抑えつつPC全体のパフォーマンスを最大限に引き出す最適なソリューションとして広く認識されています。

ストレージの統合管理: PCのストレージを効率的に管理するためのソフトウェアやOSの機能も進化しています。

これにより、ユーザーはストレージの種類や用途を意識することなく、最適な場所にデータを保存できるようになりました。

利便性が向上しています。

より快適なPC環境を手に入れよう

SSDとHDDの違いを理解することで、パソコンのストレージ選びはより良いものになります。

- SSD: 高速な読み書きと静音性に優れ、OSやアプリの起動を速くします。ゲームや動画編集といった高性能が必要な用途に最適です。

- HDD: 安価で大容量なのが魅力で、大量のデータ保存やバックアップに適しています。

理想的には、SSDにOSとアプリをインストールし、HDDをデータ保存用として使い分けるのがおすすめです。これにより、パソコンの快適なパフォーマンスと十分な容量を両立できます。

あなたの用途や予算に合わせて、自分に合ったストレージを探すための情報として、本記事が参考になれば幸いです。

- 関連コンテンツ: Windows 11を高速化!PC動作が遅い原因と解決策

- 関連コンテンツ: Windows 11のメモリ増設方法を徹底解説!PC初心者でもわかる容量選びと手順