近年、インターネット上の詐欺サイトが急増しています。

巧妙な手口でユーザーを騙し、個人情報や金銭を盗むことを目的としています。

詐欺サイトの危険を回避し、安全にインターネットを利用するための知識を得たいというニーズは年々高まっています。

特にオンラインショッピングや情報収集が日常になった今、偽サイトやフィッシング詐欺は誰にとっても他人事ではありません。

今回の記事では、

- 多岐にわたる詐欺サイトの手口

- 誰もが簡単にできる見分け方

- 万が一遭遇した際の適切な対処法

まで、網羅的に解説します。

この情報を活用し、デジタル社会の脅威からあなた自身を守りましょう。

詐欺サイトの定義とその目的

そもそも詐欺サイトとは何でしょうか?

簡単に言うと、ユーザーを騙して金銭や個人情報を不正に盗み取ることを目的とした悪質なウェブサイト全般を指します。

その手口は非常に巧妙です。

- 実在する銀行

- 大手通販サイト

- 公的機関

などのウェブサイトと見分けがつかないほど精巧に作られています。

詐欺サイトの主な目的は以下の通りです。

金銭の詐取

偽の通販サイトで商品を販売しています。

- 代金を支払わせた後に商品を送らない

- または価値のない粗悪品を送る

などの手口です。

極端に安い値段で販売されているケースが多く見られます。

個人情報の窃取

偽のログインページやアンケートフォームを通じて、

- 氏名

- 住所

- 電話番号

- メールアドレス

- さらにはクレジットカード番号や銀行口座情報

などを盗み取ります。

盗まれた情報は、別の犯罪に悪用されるリスクがあります。

アカウント情報の窃取

偽のログインページに誘導します。

入力されたIDとパスワードを盗み取ります。

この情報を使って正規のサービスに不正アクセス(不正ログイン)を行い、アカウントを乗っ取ります。

ウイルス感染

サイトを閲覧しただけでウイルスやマルウェア(悪意のあるソフトウェア)を自動的にダウンロードさせます。

デバイスを乗っ取ったり、情報を盗み取ったりします。

マルウェアとは?初心者向けに種類から感染経路、効果的な対策まで徹底解説

このように、詐欺サイトはさまざまな目的でユーザーをターゲットにしております。

その手口は日々進化しています。

これらの危険を回避するためには、まず詐欺サイトがどのようなものか、その定義と目的を正しく理解することが不可欠です。

詐欺サイトに誘導される主な手口

詐欺サイトに誘導されるケースは様々ですが、代表的な手口をいくつかご紹介します。

フィッシングメール・SMS

大手企業や銀行、宅配業者などを装います。

本物そっくりのメールやSMS(スミッシング)を送信してきます。

これらのメッセージには、

- 「アカウント情報が更新されました」

- 「パスワードの変更が必要です」

といった緊急性を煽る内容が書かれております。

記載されたリンクをクリックすると偽サイトに誘導されます。

不審なメールをクリックしてしまったら?【2025年最新】パソコン・スマホ別の対処法を解説

SNSの偽アカウント

人気ブランドや有名人を装ったSNSの偽アカウントが、高額割引や限定キャンペーンを謳う広告を掲載しています。

ユーザーを詐欺通販サイトへ誘導します。

オンラインプライバシーの危険性|あなたの情報が狙われる5つの脅威と対策

検索エンジンの偽広告

検索結果の上位に、本物の通販サイトに酷似した偽広告が表示されることがあります。

これに気づかずクリックしてしまうと、偽サイトにアクセスしてしまいます。

ウイルス感染の警告

- 「あなたのPCはウイルスに感染しています」

- 「個人情報が危険にさらされています」

といった偽の警告が表示される手口です。

指示に従ってセキュリティソフトをインストールさせようとしますが、これはマルウェアと呼ばれる悪意のあるソフトウェアであることがほとんどです。

詐欺サイトを見分ける10のポイント

詐欺サイトは本物のサイトを精巧にコピーして作られているため、一見しただけでは見分けるのが困難です。

しかし、注意深く観察すれば、必ず不自然な点が見つかります。

ここでは、PCとスマホの両方で使える詐欺サイトを見分けるための重要な10のポイントを解説します。

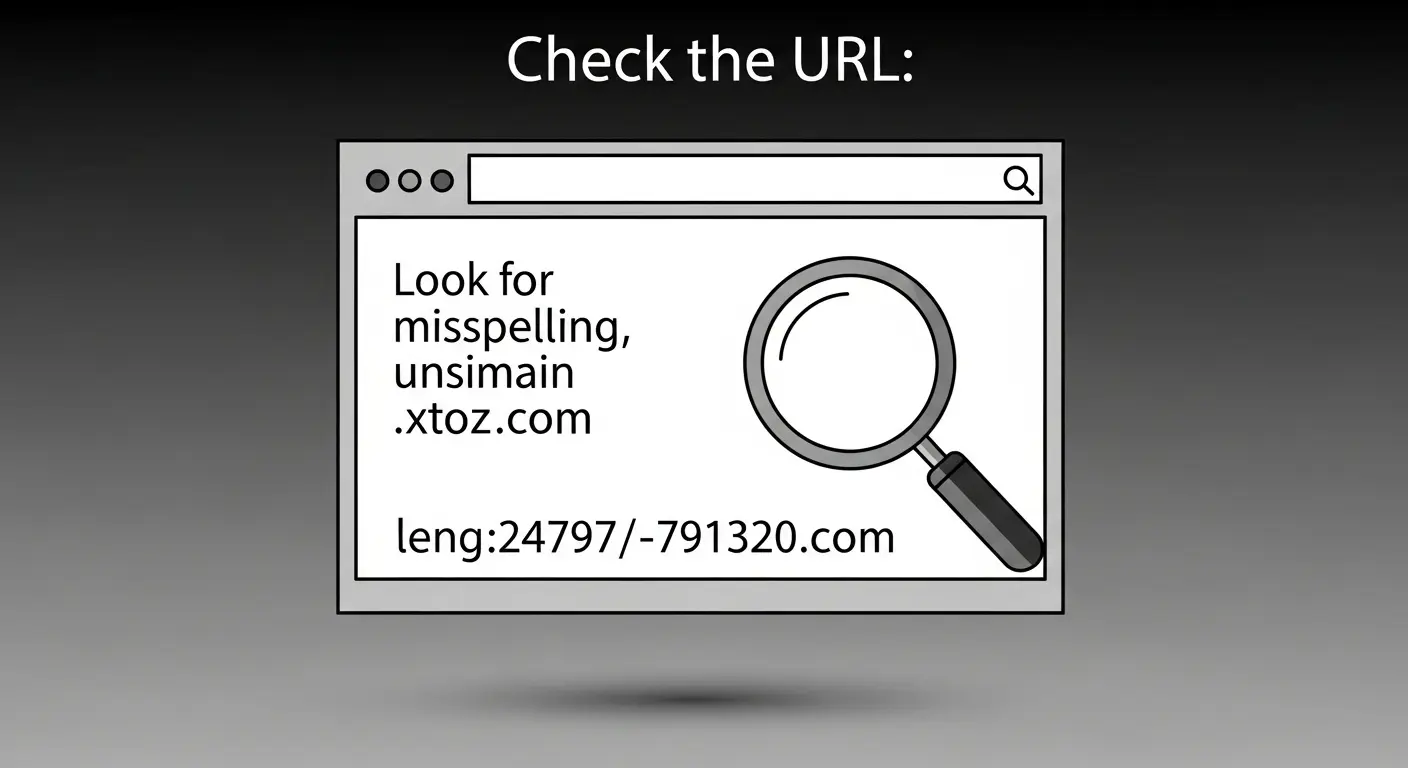

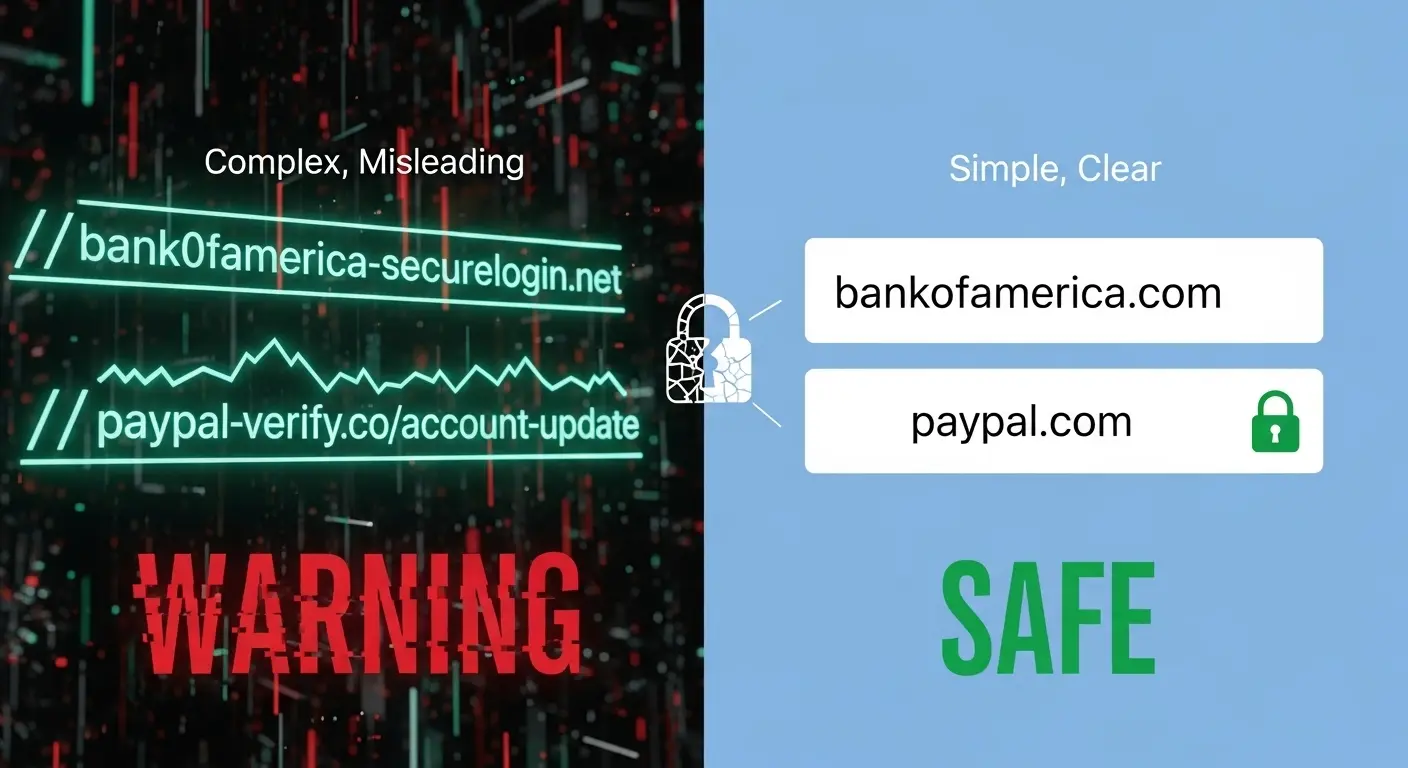

URLが不自然ではないか?

最も基本的なチェックポイントです。正規のウェブサイトのURLは、運営会社やサービス名と一致しているのが一般的です。

- ドメイン名のチェック: 詐欺サイトは、本物のサイトのドメイン(例:

example.com)に似せた文字列(例:examp1e.comやex-ample.com)を使います。特に、小文字の「l(エル)」と数字の「1」、大文字の「I(アイ)」と小文字の「l(エル)」、数字の「0」とアルファベットの「O(オー)」は間違えやすいため、注意深く確認しましょう。 - サブドメインの確認:

shop.example.comのような正規のサブドメインではなく、example.com.shop.xyzのようにドメイン名が不自然な位置にある場合があります。 - URLの正規化: URLの最後にスラッシュ(/)が複数あったり、文字列が不自然に長かったりする場合も疑いましょう。

日本語の表現や文章がおかしくないか?

詐欺サイトの多くは、海外の業者が翻訳ソフトを使って作成しています。

不自然な日本語表記や誤字脱字、文法の誤りが見受けられます。

「ご注文の申し込みありがとうございます」が「ご注文のお申込みありがとうございます」となっていたり、「在庫があります」が「在庫はあります」となっていたり、微妙な違和感に気づくことが重要です。

価格設定が極端に安くないか?

- 「定価の90%オフ」

- 「全品半額」

といった極端な安売りは、詐欺サイトの典型的な手口です。

ブランド品や人気製品が信じられないほどの割引率で販売されている場合は、詐欺を疑いましょう。

安易な気持ちで購入してしまうと、お金だけがだまし取られ、商品は絶対に届きません。

支払い方法に違和感はないか?

安全な通販サイトでは、

- クレジットカード決済

- 銀行振込コ

- ンビニ払い

など、複数の決済手段が用意されています。

詐欺サイトの場合、銀行振込やコンビニ決済など、現金で振り込ませる方法のみが指定されていることが多いです。

しかも個人名義の銀行口座を振込先として案内されることが多いです。

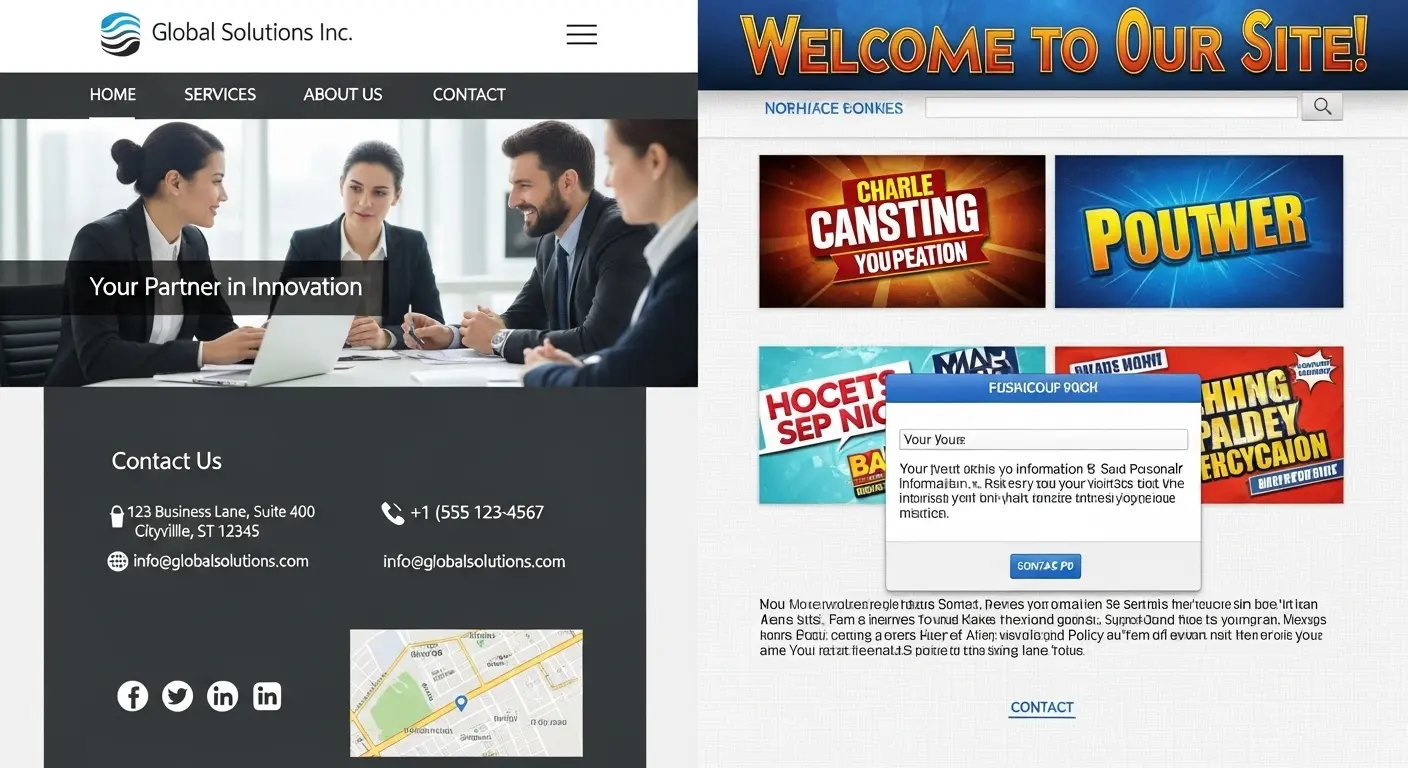

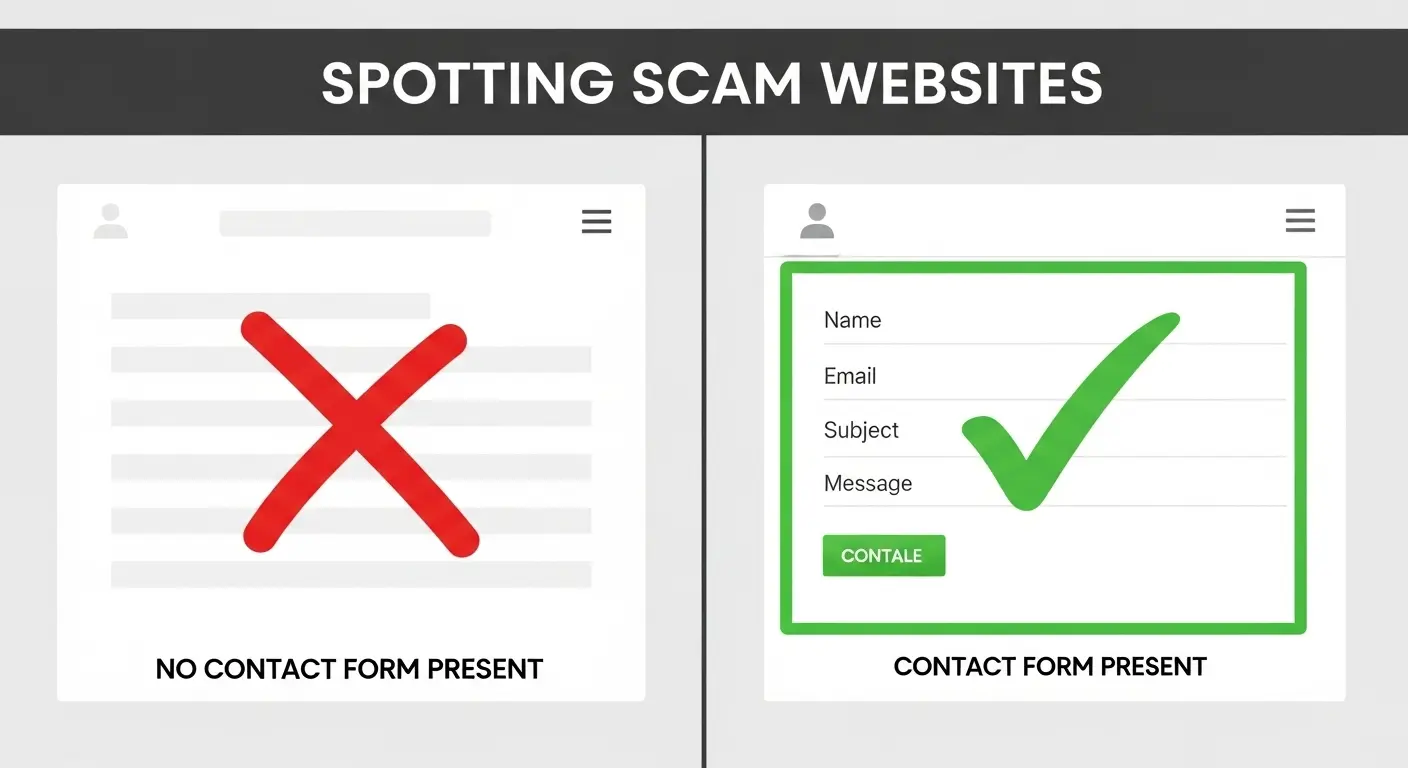

サイトの連絡先情報が不足していないか?

特定商取引法に基づき、ECサイトの

- 運営者は事業者名

- 所在地

- 電話番号

- メールアドレス

などをサイト内に記載する義務があります。

詐欺サイトでは、これらの情報が書かれていないか、虚偽の情報が掲載されているケースがほとんどです。

- 運営会社: 存在しない会社名や、実在するがサイトとは無関係な会社の名前を記載している場合があります。

- 住所: 存在しない住所や、一般的なアパートの部屋番号などが記載されていることがあります。Googleマップなどで確認してみるのも有効な手段です。

- 電話番号: 記載がないか、携帯電話の番号であったり、存在しない番号であったりします。

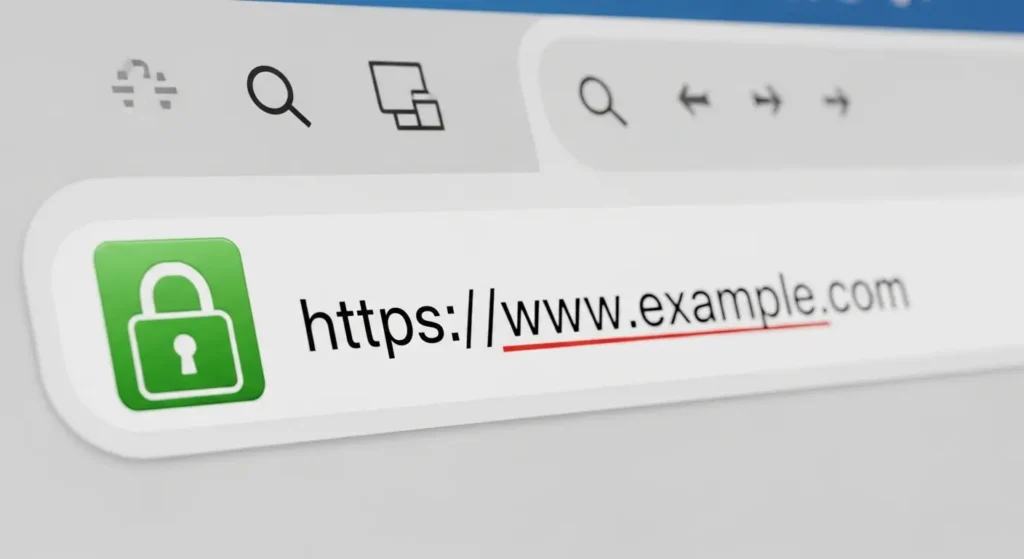

SSL通信が導入されているか?

SSL(Secure Sockets Layer)は、ウェブサイトとユーザー間の通信を暗号化する技術です。

SSLが導入されているサイトは、URLの先頭が「https://」から始まっています。

アドレスバーに鍵のアイコンが表示されます。

詐欺サイトはSSLを導入していない場合が多いです。

URLが「http://」で始まっていることがあります。

よって、普段から、httpのサイトは、どんな業界、職種のWebサイトでも閲覧しない。

これをルールとしておくことも大切です。

私は、セキュリティとして、カスペルスキーを導入しています。

すると、httpsになっていないURLへは、たとえ公式サイトであってもアクセスできない仕様になります。

このくらいの準備や心構えがなければ、簡単に騙されてしまうと思っていた方が無難です。

サイトのデザインや画像に違和感はないか?

本物そっくりのデザインでも、よく見るとロゴの解像度が低かったり、画像が粗悪だったりすることがあります。

また、製品の画像が不自然な形でトリミングされていたり、複数のブランドのロゴがごちゃ混ぜになっていたりする場合も要注意です。

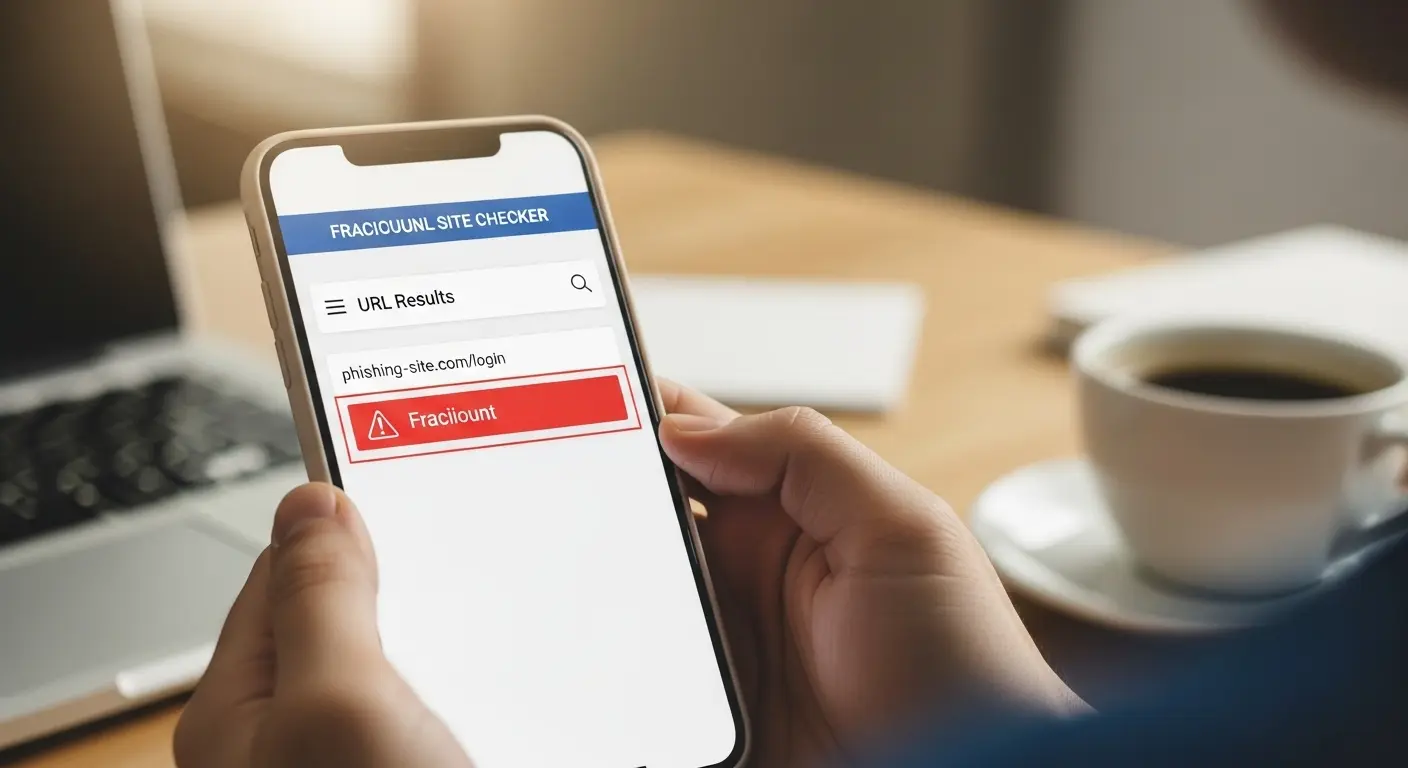

詐欺サイトチェッカーで確認する

ウェブサイトのURLをコピー&ペーストするだけで、そのサイトが危険かどうかを診断してくれる無料の詐欺サイトチェッカーツールがあります。

- フィッシング詐欺チェッカー: URLがフィッシング詐欺サイトかどうかを判定します。

- ウイルスチェッカー: URLにマルウェアが仕込まれていないかをチェックします。

- ドメイン情報チェッカー: ドメインの取得日や所有者情報を確認できます。ドメインが取得されてから日が浅い場合、詐欺サイトである可能性が高いです。

サイトのレビューや評判を検索する

不審なウェブサイトを発見したら、サイト名やURLをインターネットで検索してみましょう。

「○○(サイト名) 詐欺」といったキーワードで検索すると、被害者の口コミや注意喚起の情報が見つかることがあります。

また、詐欺サイト一覧を公開しているサイトもあります。

また、ドメインの取得日を確認するのも有効な手段です。

ドメイン検索を使えば、dメインの取得日や更新日を確認することが可能です。

問い合わせフォームや連絡先が機能しているか?

記載されている問い合わせ先に実際に連絡を試してみるのも有効です。

メールを送っても返信がなかったり、電話をかけてもつながらない場合は、実在しない事業者である可能性が高いです。

万が一詐欺サイトで注文・支払いをしてしまったら?

どれだけ注意していても、巧妙な詐欺サイトに騙されてしまうことはあります。

万が一被害に遭ってしまったら、焦らず迅速な対処が重要です。

支払い方法に応じた対処法

- クレジットカード: すぐにカード会社に連絡しましょう。カードの利用停止と、不正利用の疑いがあることを伝えてください。場合によっては、チャージバックという手段で返金が可能なケースがあります。

- 銀行振込: 銀行に連絡し、不正利用された口座への送金を取り消せないか相談します。ただし、送金が完了していると返金は非常に困難です。

- 電子マネー/コード決済: 各サービス事業者のサポート窓口に連絡し、被害状況を報告してください。

警察と消費者センターに相談する

- 警察: 最寄りの警察署に被害届を提出します。被害届の受理には、詐欺サイトのURL、振込明細、メールのやり取りなど、具体的な証拠が必要です。

- 消費者生活センター: 消費者ホットライン「188」に電話して相談しましょう。詐欺サイトの情報提供は、他の被害を未然に防ぐことにもつながります。

被害情報を共有する

詐欺サイトの情報をSNSやブログで共有することで、同様の被害に遭う人を減らすことができます。

詐欺サイト・偽サイトから身を守るための予防策

被害に遭ってから対処するよりも、未然に防ぐことが最も大切です。

ここでは、日頃からできる予防策について解説します。

OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つ

パソコンやスマートフォンのOS、ウェブブラウザ、セキュリティソフトを常に最新の状態に保つことで、既知の脆弱性を悪用したサイバー攻撃を防ぐことができます。

自動更新をオンにしておくのがおすすめです。

Windows 11 24H2アップデートできない時の解決策:パソコン初心者でも安心の完全ガイド

強固なパスワードを使い分ける

フィッシング詐欺などでパスワードが窃取された場合、他のサービスで同じパスワードを使い回していると、不正ログインによる被害が拡大する可能性があります。

サービスごとに異なるパスワードを設定してください。

パスワードマネージャーアプリなどを利用して管理しましょう。

【2025年版】Android向けパスワードマネージャーおすすめ徹底比較

【2025年最新版】スマホ向けパスワードマネージャー徹底比較!

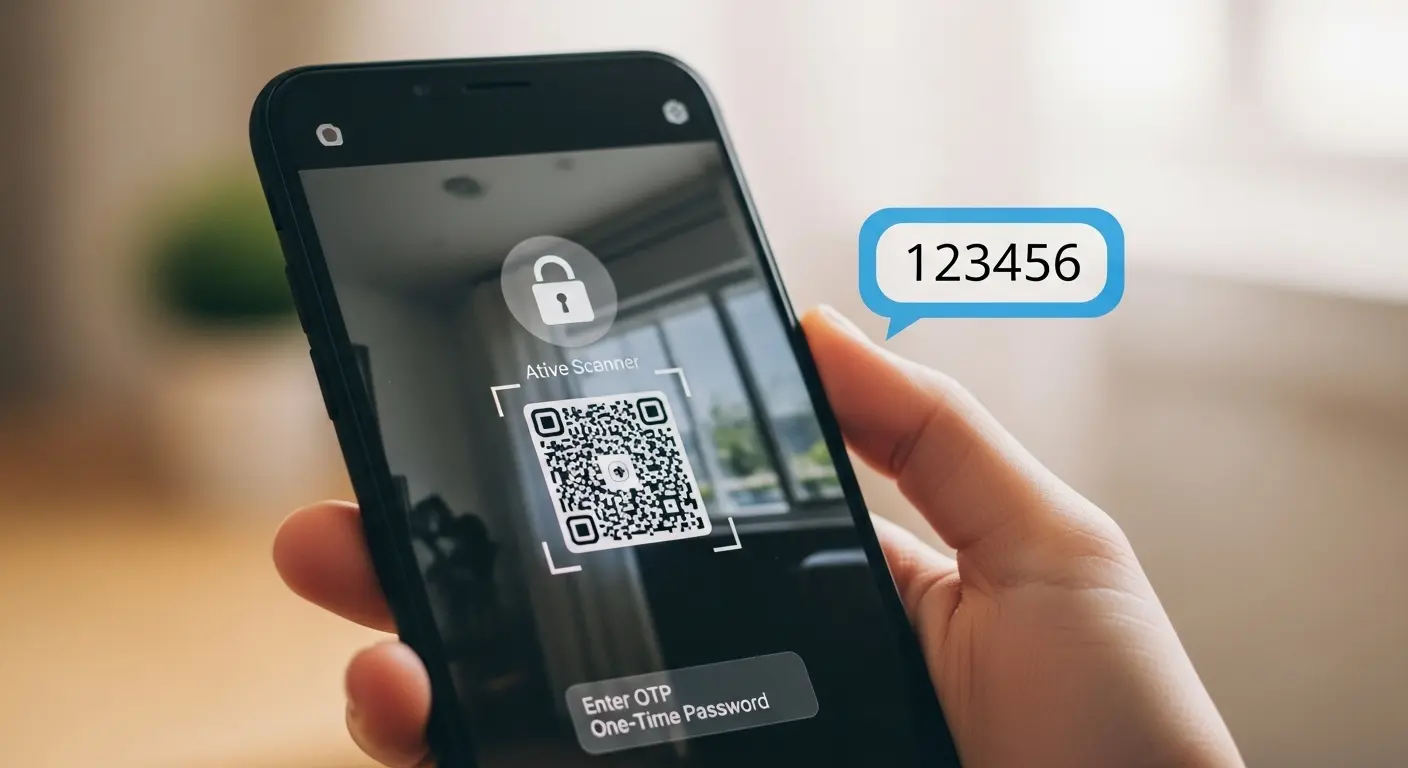

2段階認証・多要素認証を有効にする

ログイン時にパスワードだけでは不安です。

- スマホに送信される認証コード

- 生体認証

などを組み合わせることで、万が一パスワードが漏洩しても不正ログインを防ぐことができます。

多要素認証(MFA)の導入ガイド|初心者でもわかる設定方法と仕組み

セキュリティソフトを導入する

信頼できるセキュリティソフトを導入することで、詐欺サイトやマルウェアを自動的に検知・ブロックしてくれます。

PCだけでなく、スマートフォンやタブレットにもインストールしておきましょう。

Windows 11にセキュリティソフトは本当に不要か?結論から解説

個人情報の取り扱いに慎重になる

信頼性の低いサイトやSNSで、

- 氏名

- 住所

- 電話番号

- クレジットカード番号

- 銀行口座

などの個人情報を安易に入力しないようにしましょう。

特に、懸賞サイトや無料診断サイトなど、個人情報の収集が目的と思われるサイトには注意が必要です。

2025年の最新詐欺トレンド:AIとIoTがもたらす新たな脅威

サイバー犯罪の手口は日々進化しています。

2025年以降、特に注意すべき最新の詐欺トレンドについて解説します。

AIによる精巧なフィッシング詐欺

AI技術の進化により、詐欺メールや偽サイトの文章が、より自然で巧妙になっています。

AIが生成した画像やロゴが使われることで、本物との区別がさらに困難になっています。

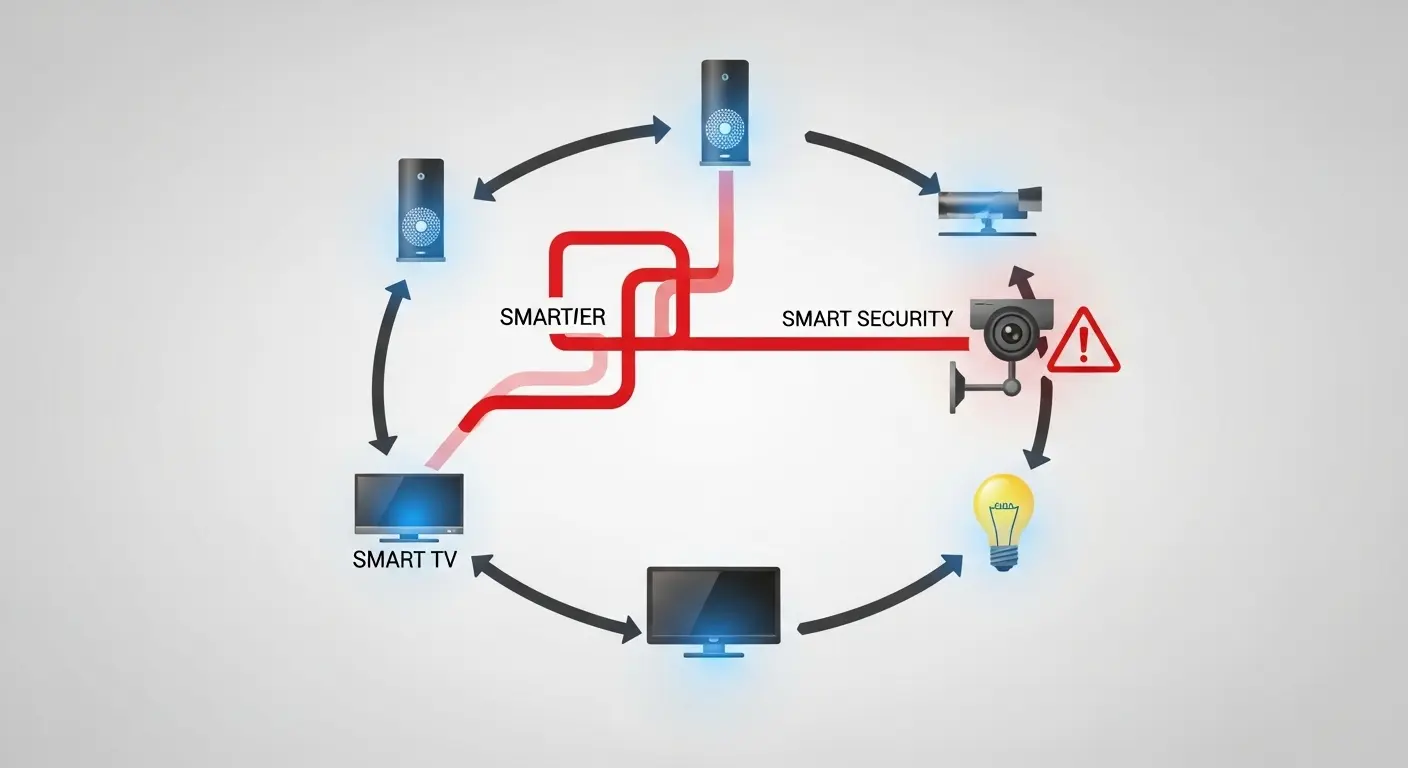

IoT機器を狙ったサイバー攻撃

スマート家電やIoT機器の普及に伴い、これらの機器を経由したサイバー攻撃も増加しています。

セキュリティ対策が不十分なスマートホーム機器が不正に操作されたり、ネットワーク全体が乗っ取られたりする危険性があります。

テレワーク環境を狙った攻撃

コロナ禍以降、テレワークが普及したことで、企業のセキュリティシステムを介さない個人のPCやネットワークが攻撃のターゲットになるケースが増えています。

個人で業務を行う際も、セキュリティ意識を高く持つことが重要です。

詐欺サイトの通報と情報共有の重要性

詐欺サイトを発見した場合、被害を食い止めるために通報と情報共有が非常に重要です。

詐欺サイト通報の窓口

- 警察: サイバー犯罪対策課へ情報提供を行いましょう。

- 消費者庁: 悪質な事業者に関する情報提供を受け付けています。

- 各サービス事業者: 偽サイトのなりすまし対象となった企業やサービス(例: Amazon、Apple、銀行など)の公式サイトに、通報窓口が設けられています。

情報共有のメリット

- 被害の拡大防止: 詐欺サイトの情報を共有することで、他のユーザーが同様の被害に遭うのを防ぐことができます。

- 捜査への協力: 多くの通報が集まることで、警察が事件として扱いやすくなり、犯人逮捕につながる可能性が高まります。

- 注意喚起: 情報を共有することで、社会全体のセキュリティ意識向上に貢献します。

サイト運営者としてできること:安全なサイトの作り方

消費者として詐欺サイトに注意することはもちろんですが、もしあなたがECサイトやブログを運営しているのであれば、ユーザーに安心してもらうための対策を講じる必要があります。

- SSLサーバー証明書を導入する: 通信の暗号化は必須です。SSL証明書は無料で取得できるものもあります。

- 特定商取引法に基づく表記を明確にする: 会社名、住所、連絡先など、必要な情報を正確に記載しましょう。

- プライバシーポリシーを公開する: 収集する個人情報の種類や利用目的を明確にし、ユーザーに安心感を与えましょう。

- セキュリティ対策を継続的に実施する: サイトの脆弱性を定期的に診断し、セキュリティホールがあれば速やかに修正しましょう。

よくある質問と回答

Q1. 詐欺サイトと偽サイトは同じですか?

A. 詐欺サイトは、金銭や個人情報を騙し取ることを目的とした悪質なウェブサイト全般を指します。

偽サイトは、実在するサイトに似せて作られたサイトで、その目的が詐欺行為である場合、偽サイトは詐欺サイトの一種であると言えます。

Q2. 詐欺サイトと気づかず個人情報を入力してしまったら?

A. すぐにパスワードを変更しましょう。

特に、同じパスワードを複数のサイトで使い回している場合は、すべてのパスワードを変更する必要があります。

また、クレジットカード情報などを入力してしまった場合は、カード会社に連絡してカードの利用停止を依頼しましょう。

Q3. 詐欺サイトはどこから見つけられますか?

A. 詐欺サイトは、

- SNSの広告

- フィッシングメール

- 検索エンジンの偽広告

など、様々な経路から誘導されます。

被害に遭わないためには、日頃から不審なリンクをクリックしないこと、信頼できるサイトからのみ情報を入手することが大切です。

正しい知識と意識で詐欺サイトから身を守ろう

インターネットは私たちの生活を豊かにしてくれますが、同時に多くの危険も潜んでいます。

詐欺サイトやフィッシング詐欺は、もはや他人事ではありません。

本記事で解説した見分け方や対処法を参考に、日頃からセキュリティ意識を高く持つことが最も重要です。

また、万が一被害に遭ってしまった場合は、一人で悩まず、警察や消費生活センターなどの公的機関に速やかに相談しましょう。

正しい知識を身につけましょう。

適切な行動をすることで、あなた自身だけでなく、大切な家族や友人も守ることができます。

このガイドが、あなたの安全なデジタルライフの一助となることを願っています。

おすすめサービス

- ウイルス対策ソフト:Norton、Trend Micro、Kaspersky、McAfee

- パスワードマネージャー:1Password、LastPass、Bitwarden

- VPNサービス:ExpressVPN、NordVPN

- 消費者庁: https://www.caa.go.jp/

- 国民生活センター: https://www.kokusen.go.jp/

- 警察庁: https://www.npa.go.jp/

- 日本サイバー犯罪対策センター: https://www.jc3.or.jp/