- 「AIイラストをブログやSNSで使いたいけど、著作権違反にならないか不安…」

- 「仕事で使うから、商用利用のルールを正しく知りたい」

もしあなたが、こんな悩みを抱えて一歩踏み出せずにいるなら、ご安心ください。

現在、AI画像生成ツールは目覚ましい進化を遂げ、プロのスキルがなくても、数秒で、驚くほど高品質な画像を作成できる時代になりました。

この記事でわかること(要約)

この記事では、

- AI画像生成の基本原理

- 初心者でも簡単に使えるおすすめ無料ツール7選の比較

さらに著作権や商用利用といったビジネスで必須の知識まで、2025年最新の情報をすべて網羅して解説します。

この記事を読むメリット

この記事を読めば、あなたは以下のメリットを得られます。

- 最短ルートで始める方法がわかる: Midjourney、DALL-E 3、Stable Diffusionなど、あなたの目的(アニメ、リアル、デザイン)に合わせた最適なツールを迷わず選択し、すぐに生成を始められます。

- プロ並みの画像が作れる: 高品質な画像を作るための「プロンプト(呪文)」のコツを習得し、理想のイメージを正確に具現化できます。

- リスクを回避し、収益化に繋がる: 複雑な著作権や商用利用のルールを理解し、安心してブログ、SNS、ECサイトなどのビジネスに活用できます。

さあ、AIをあなたの最強のクリエイティブパートナーにして、新しい表現の世界へ飛び込みましょう!

AI生成物と著作権の基本原則

AI生成物と著作権の帰属を徹底解説します。

AI(人工知能)が画像やイラスト、文章などの生成物を作成する際、著作権は誰に帰属するのかは、最も基本かつ重要な論点です。

現行の日本の著作権法の考え方をもとに、以下の原則を理解する必要があります。

生成AIによる生成物の著作権は誰のものか

結論から言うと、現行の日本の著作権法では、AI自体が著作権を持つことは認められていません。

著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」であり、人の創作的な寄与が必要とされるからです注釈1。

そのため、AIイラストの著作権の帰属は、その生成に際して「人間の創作的な意図と寄与」がどの程度存在するかによって判断が分かれます。

| パターン | 創作的寄与(人間) | 著作権の有無と帰属 |

| 指示(プロンプト)の工夫や選択に強い独自性がある場合 | 非常に高い(思想・感情の表現と認められる) | 著作物と認められる可能性が高く、AIを利用した人(ユーザー)に著作権が発生する可能性がある。 |

| 単にプロンプトを入力し、自動的に出力させた場合 | 低い(道具としての利用に留まる) | 創作的な表現と認められず、著作物として保護されない可能性がある。 |

注釈1:著作物(著作権法 第2条 第1項 第1号) 思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。AI自体は思想や感情を持たないため、原則として著作者とは認められない。

AI学習データと著作権侵害の問題点

AIイラストの著作権問題で最も議論の的となっているのが、AIの「学習データ」に関する点です。

多くの生成AIは、インターネット上の膨大な数の画像(既存のイラストや写真などの著作物)を利用して学習を行っています。

AIイラスト学習データ著作権(著作権法 第30条の4)

日本の著作権法では、AIの学習に関し、「著作権法 第30条の4」という規定が存在します。

著作権法 第30条の4(抜粋) 著作物は、情報解析の用に供する場合等には、その必要と認められる限度で、利用することができる。

これは、原則として非享受目的注釈2(AIにデータを学習させることで、その著作物そのものを鑑賞・享受する目的ではない)であれば、著作権者の許諾なく著作物を利用してAIに学習させることを認める、という内容です。

しかし、この条文が適用される範囲や解釈には、今後も様々な議論や法整備の必要性が指摘されています。

注釈2:非享受目的 著作物が持つ文化的な価値や表現を「味わう」(享受する)ことを目的としない利用。AIの機械学習はこの非享受目的に該当すると考えられるケースが多い。

著作権侵害の判断基準とリスク回避策(解決・権威)

AI生成画像による著作権侵害の判断基準

AIイラストを使っている方が最も気をつけるべきは、「生成された画像が既存の著作物の著作権を侵害してしまう」というリスクです。

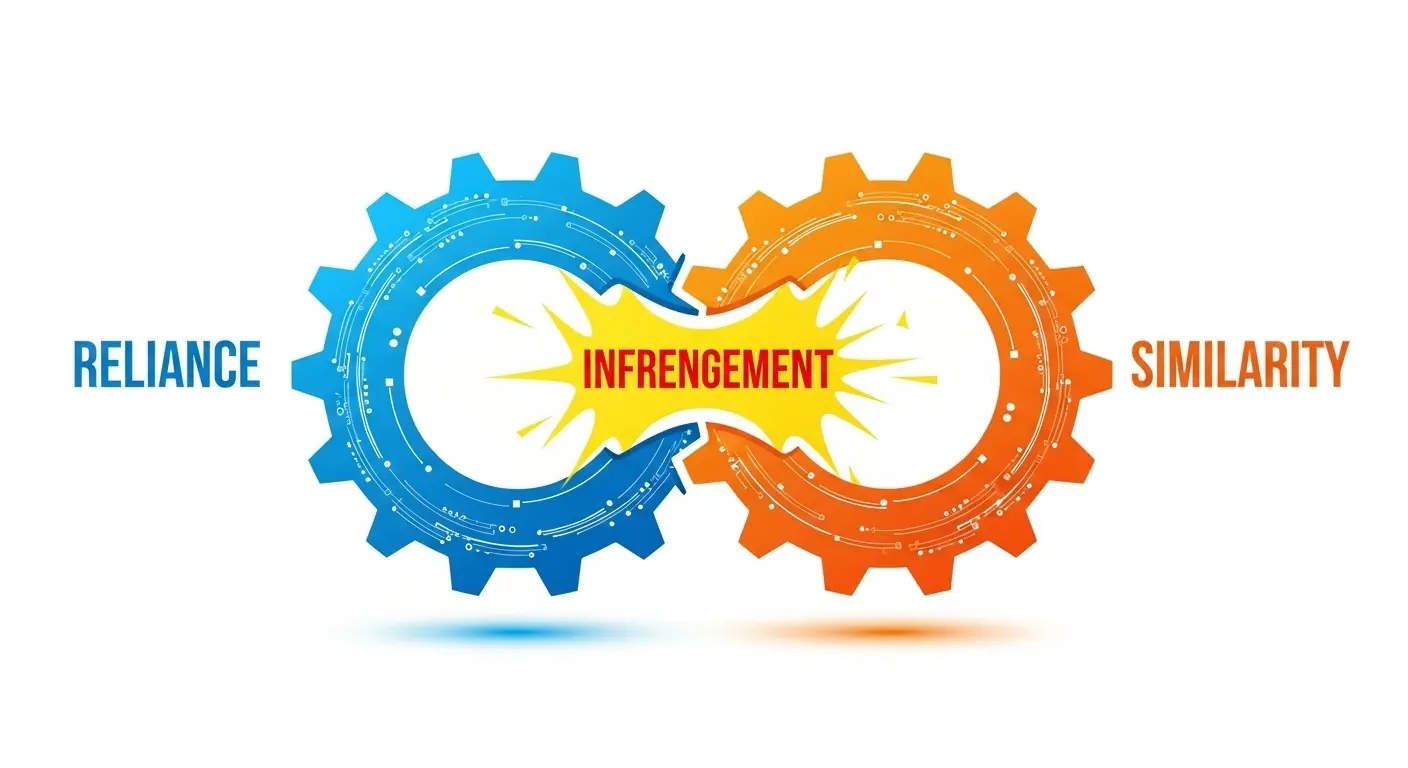

著作権侵害が成立するためには、以下の2つの条件が必要となります。

著作権侵害が成立する2つの条件

- 依拠性の有無:生成された画像が既存の著作物に「依拠」していること。つまり、その著作物を知って(見て)それを基に作ったことが必要です。

- 類似性の有無:既存の著作物と生成物との間に創作的な表現の本質的な類似性があること。

AIイラストの場合、「依拠性」の判断が難しくなります。

ユーザーが既存の作品を意識せずにプロンプトを入力したとしても、AIが学習データに基づいて非常に酷似した画像を生成してしまう可能性があるからです。

| リスクの具体例 | 対処法 |

| 特定のイラストレーターの「画風」を指示した結果、その作者の作品と極めて高い「類似性」を持つ画像が出力される。 | プロンプトに特定の作者やキャラクターの名前を入れない。生成結果を既存の作品と比較し、類似性が高い場合は使用を控える。 |

| 既存の企業の「ロゴ」や「商標」に酷似したものが画像に含まれてしまう。 | 商標権侵害に該当するため、企業のブランドや商品を特定させる要素の生成を禁止するネガティブプロンプトを使用するなどの対応が必要。 |

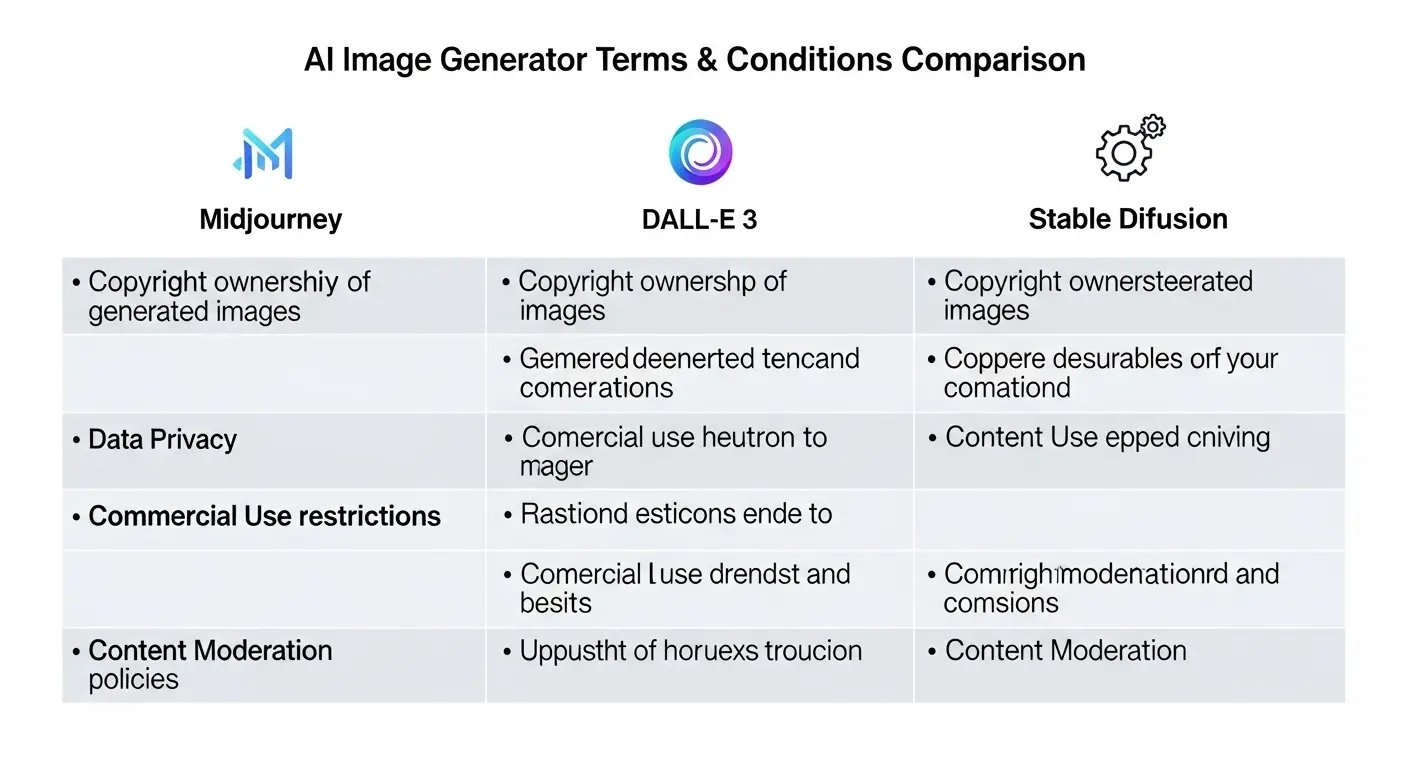

AIイラスト商用利用の著作権:サービスごとの規約確認 (19文字)

収益化やビジネスを目的とする場合、AIイラストの利用は必ず各ツールの「利用規約」や「プライバシーポリシー」を確認しなければなりません。

これは、法的な問題とは別に、サービスとユーザー間の契約の問題だからです。

| ツール名 | 商用利用の基本方針 | 公式サイトでの確認推奨 |

| Midjourney | 有料プラン(Standard以上)の契約者は、原則として商用利用が可能。ただし、年商100万ドル以上の企業は別途の法人プランが必要。 | Midjourney 公式サイト |

| DALL-E 3 (ChatGPT Plus) | 生成された画像は、すべてユーザーに権利が帰属し、販売、再出版など商用利用が可能。OpenAIの利用規約を遵守する必要がある。 | OpenAI 公式サイト |

| Stable Diffusion | オープンソースのため、基本的に自由だが、利用するモデル(Checkpoint)ごとのライセンス(Civitaiなど)を確認する必要がある。商用利用が禁止されているモデルも存在する。 | Stability AI 公式サイト |

| Adobe Firefly | Adobeが著作権に配慮したデータで学習させているため、商用利用の安心感が高い。Adobe製品の契約内容に準拠する。 | Adobe Firefly 公式サイト |

プロンプト、画風、類似性に関する論点(知識・問題点)

プロンプトに著作権はあるのか?ないのか?

AIイラストを生成する際に「呪文」と呼ばれるテキストの指示(プロンプト)を入力します。

このプロンプト自体に著作権が認められるのかどうかも、現在の重要な論点です。

プロンプトの著作権の有無も、生成物の著作権と同様に「創作的な表現」があるかどうかで判断されます。

| プロンプトの例 | 著作権の可能性 | 理由・考え方 |

| 「青い空、白い雲、可愛い女の子」といった単純な単語の羅列 | 低い | 誰でも思いつく表現であり、創作的な表現の独自性が無いと判断される可能性が高い。 |

| 「画風:葛飾北斎の浮世絵風、構図:遠近法を強調したシネマティックなライティング、詳細:雨に濡れたアスファルトの質感」など、具体的で複雑な指示 | ある | 表現の選択や組み合わせに人間の「思想や感情」が反映され、創作性が認められる場合、著作物となる可能性がある。 |

しかし、プロンプトの著作権を主張することは技術的に難しく、プロンプト自体の保護よりも、生成された画像の著作権の方が現実的な問題となります。

AIイラストのガイドラインと酷似性回避の重要性

AIイラストを利用する上で、最も避けなければならないのは「特定の既存作品や作者の作風への酷似」です。

これは前述の「類似性」の問題に直結します。

特定の作風やキャラクターを真似る指示を出す行為は、その結果が既存の著作物と類似すれば、著作権侵害を問われるリスクが極めて高くなります。

リスク回避のためのガイドライン

- 特定の作家名、キャラクター名、商品名、商標などの入力を禁止する。

- 生成された画像をそのまま使用せず、Photoshopやクリスタなどのツールで人間の手による大幅な「修正」や「加工」を施し、創作的な寄与を加える。

- Adobe Fireflyのように、著作権に配慮した学習データのみを使用しているツールを選ぶ。

ChatGPTの利用と最新の法的動向(鮮度・解決)

ChatGPTの利用における著作権上の注意点

ChatGPTは文章生成AIですが、DALL-E 3などと連携してAIイラストを生成する上での重要なツールです。

ChatGPTを利用する際の著作権の注意点も基本的には画像生成AIと同様です。

| 注意点 | 著作権リスク | 対処法 |

| 既存の著作物の内容を要約させるなど、既存の文章をそのまま「複製」させてしまうこと。 | 複製権の侵害の可能性。 | 出力された文章の内容を必ず自分の言葉で大幅に加筆・修正する。 |

| 小説や詩など、創作的な文章を生成させる際、学習データに含まれる特定の作品と酷似した内容が出力されること。 | 類似性による著作権侵害の可能性。 | 出力された文章の独自性を徹底的に確認し、第三者の著作物との類似性がないか検索する。 |

ChatGPTを使ってAIイラストのプロンプトを生成する場合も、著作権侵害に繋がるような「特定の作者の画風」や「特定のキャラクター」を指示する内容になっていないか、最終的に人間がチェックする必要があります。

生成AI 著作権 問題点の最新動向

2025年現在、AIイラストの著作権問題は国際的にも最も注目されている法的課題です。

今後の法整備や業界の動向を理解しておくことは、AIを利用するすべてのユーザーにとって重要です。

- 日本文化庁の動き:日本の文化庁は、AIと著作権に関する議論を進めています。今後、AIの利用目的や創作過程に応じた新たなガイドラインや法改正が行われる可能性があります。

- 海外の訴訟事例:海外では、AI開発企業が学習データの著作権侵害でイラストレーターや写真家から訴えられる事例が発生しています。これらの判例や経緯が、今後の国際的なルール作りに影響を与えることは間違いありません。

- 「オプトアウト」の仕組み:一部のAI開発者は、著作権者が自分の作品をAIの学習データから除外できるよう「拒否」できる(オプトアウト)仕組みの導入を進めています。

技術の発展は急速です。

AIを利用する私たちは、常に最新の情報を検索し、法の専門家(弁護士など)の意見も参考にして慎重に進む必要があります。

【用途別】著作権リスクの最小化と安全な活用法

初心者でもできる著作権リスクの最小化ステップ

AIイラストを趣味や個人ブログで利用したい初心者の方へ。まずは、以下の3ステップを実行することで、大きな法的リスクを回避できます。

- 「著作権に配慮したツール」を選ぶ:Adobe Fireflyなど、学習データの透明性が高く商用利用を公式に認めているツールを優先する。

- 特定の著作物の「再現」を行わない:プロンプトに既存のイラストレーター名、アニメのタイトル、実在の商品名を入れてはいけないことを徹底する。

- 生成後に「オリジナルな加工」を加える:生成された画像に、文字やロゴ、背景の大幅な編集や修正など、自分の創作性を加えることで著作物として保護される可能性を高めます。

AIイラストを収益化に繋げるための推奨ガイドライン

AIイラストをアフィリエイトブログ、Webサイト、商品販売などのビジネス目的で利用する場合、より厳しい基準で対応する必要があります。

- 法的リスクを負わない契約の遵守:MidjourneyやDALL-E 3の有料プランなど、商用利用の権利を明確に定めたサービスを利用し、利用規約を遵守する。

- 生成画像の公開前にチェック:社内や専門家(弁護士)に相談して、既存の著作物との類似性がないか、特に念入りに確認を行う。

- 「AI生成」であることを明記:著作権問題とは別に、ユーザーや顧客への信頼性のために、その画像がAI生成であることをキャプションや説明文に記載することが望ましい(透明性の確保)。

AIイラストの著作権に関する質問

Q. AIイラストは著作物として認められますか?

A. 人間の「創作的な寄与」の程度によって判断が分かれます。

単に簡単なプロンプトで出力させただけでは、著作物と認められない可能性が高いです。

しかし、ユーザーがプロンプトの選択や修正、生成後の加工などに独自の工夫を加えることで、著作物となり得るというのが現行の日本の著作権法の一般的な考え方です。

Q. 既存の絵柄に似たAIイラストを生成してSNSに投稿しても大丈夫ですか?

A. 非常に危険な行為です。

既存のイラストと類似性が高い場合、たとえAIが自動で生成したとしても、著作権侵害を問われる可能性があります。

「依拠性」が無いと主張しても、結果として「類似性」がある場合はトラブルに発展しやすいです。

特にSNSでの公開は不特定多数の人に見られるため、より慎重に対応する必要があります。

Q. AIイラストをTシャツなどの商品にして販売できますか?

A. 可能な場合と禁止されている場合があります。

利用するAIツールの「商用利用規約」によって決まります。

Midjourneyの有料プランやDALL-E 3など、商用利用を明確に認めているツールを選びましょう。

その規約を厳密に守ってください。

無料版の多くは商用利用が禁止されています。

AIイラストの著作権を正しく理解し、創作を加速する

AIイラストは、私たちの創作活動やビジネスを革新する強力な道具です。

しかし、この新しい技術を安全に活用するためには、著作権や法的な問題を「知らないから仕方ない」で済ませることはできません。

Windows PC、Mac PC、スマホ(iPhone/Android)どの環境で生成するにせよ、最終的な「責任」は利用者であるあなた自身に課せられます。

本記事で解説した知識をもとに、各ツールの規約を徹底的に確認し、既存の著作物との類似性を回避するガイドラインを守ってください。

AIと法律の進化は今後も止まらないため、継続的に最新情報を検索してみましょう。

専門家(弁護士など)の意見も取り入れることが、あなたの創作活動を守り、収益化に繋げるための鍵となります。

さあ、法律を味方につけ、AIイラストの無限の可能性を楽しみ、あなたのビジネスをさらに発展させましょう!